Il cervello tra realtà e illusione

Si legge in 4 minuti: il tempo di un cappuccino!

Il cervello memorizza, categorizza e interpreta quello che succede al corpo e nell’ambiente esterno, producendo dei comportamenti coerenti coi risultati di questi complessi calcoli. L’intera nostra esperienza dell’essere al mondo è mediata da questo organo gelatinoso che ha delle regole di funzionamento proprie, ma che è anche molto flessibile e in grado di apprendere e quindi di modificare i propri circuiti attraverso l’esperienza.

Il cervello è enormemente complesso, tanto che i dettagli di alcune delle sue funzionalità sono ancora sconosciuti alla scienza; nonostante questa complessità è straordinariamente facile ingannarlo: lo dimostra ad esempio il fatto che siamo quotidianamente preda di fake news. A livello di percezione visiva gli inganni ai quali il cervello è soggetto sono chiamati illusioni ottiche. Si tratta di fenomeni in cui ciò che vediamo non corrisponde alla realtà fisica dello stimolo, ma è il risultato di un’elaborazione cerebrale che interpreta, semplifica o riempie le informazioni mancanti. Queste illusioni non sono semplici errori, ma vere e proprie finestre sui meccanismi con cui il cervello costruisce la nostra esperienza visiva del mondo.

Figura 1: illusioni ottiche

E nemmeno quando dormiamo il nostro cervello si riposa. Ogni notte il nostro cervello costruisce delle realtà virtuali alle quali rispondiamo emotivamente, come se si trattasse della realtà: durante un sogno tipico non siamo infatti consapevoli di stare sognando e, per quanto gli scenari possano essere talvolta molto improbabili, la classificazione come sogno di ciò che è avvenuto avviene in genere solo al risveglio. Esiste però una categoria di sogni che sfuggono a questa regola: i sogni lucidi. Durante un sogno lucido si è consapevoli di trovarsi in una realtà virtuale da noi creata, cioè in un sogno. In alcuni casi, è persino possibile influenzarne lo svolgimento, modificare l’ambiente, interagire consapevolmente con i personaggi onirici o compiere azioni intenzionali, come se si fosse registi del proprio mondo interiore. Questa particolare forma di sogno ha attirato l’interesse delle neuroscienze e della psicologia, non solo per le sue implicazioni sul funzionamento della coscienza, ma anche per le sue potenzialità applicative: alcuni studi suggeriscono infatti che il sogno lucido possa essere utilizzato come strumento per superare incubi ricorrenti, esplorare la creatività o approfondire la conoscenza di sé.

Il nostro cervello è infatti impegnato quotidianamente nella costruzione di un senso del sé; ovvero, nella realizzazione dell’idea che ciascuno di noi sia un’entità individuale collocata in certo un corpo fisico: il nostro. Le neuroscienze ci dicono che questo fatto non è per nulla scontato, e che anzi il nostro senso del sé può variare nelle sue caratteristiche, a partire dalla sua estensione nello spazio attorno a noi. L’estensione del sé può essere modificata da alcune pratiche come la meditazione, oppure da alcune molecole prodotte da piante, animali o sintetizzate in laboratorio. Recenti ricerche dimostrano come i comportamenti rispettosi dell’ambiente siano favoriti dal possesso di un sé “esteso”, ovvero meno ego-centrato e quindi più inclusivo.

Figura 2: sogni lucidi

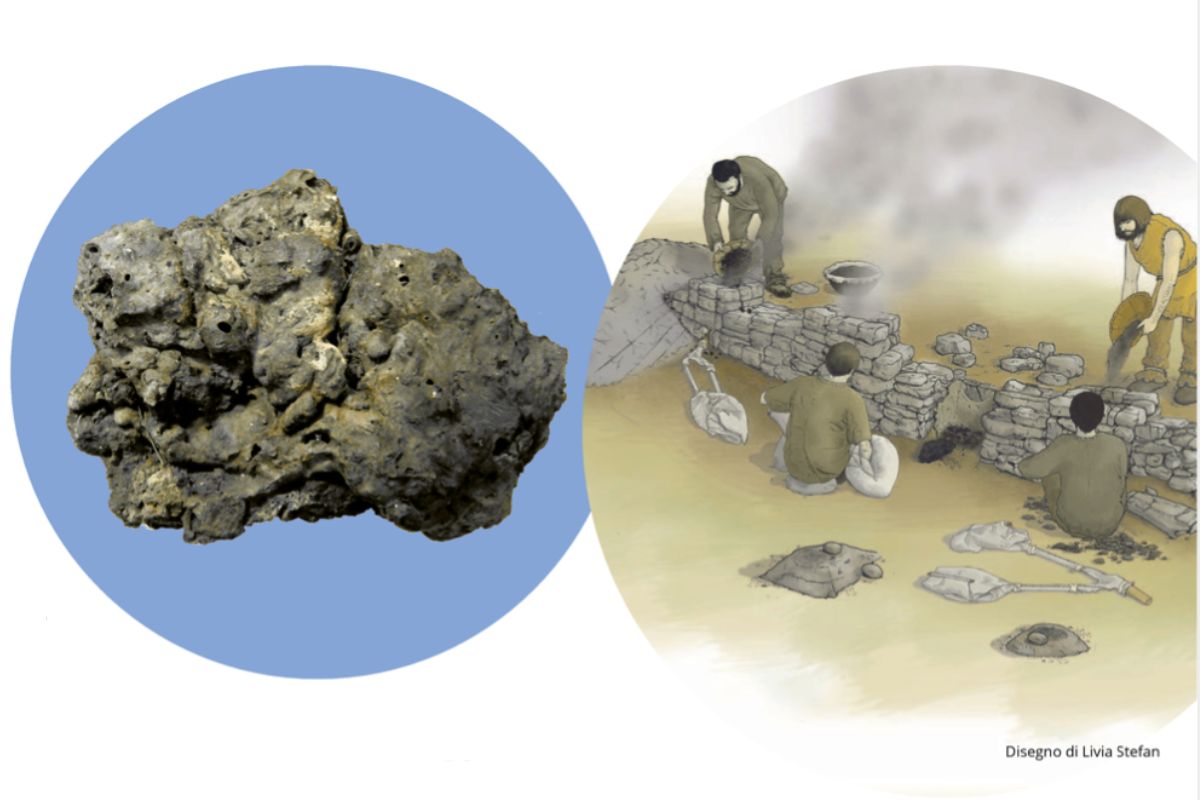

Infine, vale la pena notare come alcune delle sostanze in grado di modificare in modo più profondo il funzionamento del cervello e il senso del sé da esso prodotto siano di origine vegetale: si tratta delle piante psicoattive o inebrianti, utilizzate dall’uomo sin dall’antichità. Queste piante, spesso dotate di un forte potere simbolico e rituale, sono state impiegate in numerose culture per scopi religiosi, spirituali, curativi o divinatori. In alcune tradizioni sciamaniche sono tuttora utilizzate. La loro capacità di alterare profondamente la percezione, la coscienza e il senso dell’identità ha stimolato, oggi come allora, riflessioni sul rapporto tra mente, realtà e trascendenza. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha riacceso l’interesse verso queste sostanze, studiandone gli effetti terapeutici, ad esempio nel trattamento della depressione, dei disturbi post-traumatici e delle dipendenze. Un campo affascinante, dove neuroscienze, antropologia e filosofia si incontrano, e che apre nuove prospettive sulla plasticità del cervello e sui confini dell’esperienza umana.

Queste tematiche sono trattate nel ciclo di conferenze di zoologia-biologia attualmente in corso dal responsabile di sezione della Fondazione Museo Civico di Rovereto Gionata Stancher, ricercatore nell’ambito delle neuroscienze comparate. Parteciperanno anche altri esperti del settore come Irene Sperandio, professore associato presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, Francesco Tormen dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Andrea Signorelli del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento e Giorgio Samorini, noto etnobotanico ed etnomicologo.

--

a cura di Gionata Stancher, sezione Zoologia Fondazione MCR